المقالة الأصلية باللغة الإنجليزية من قبل Âama

“الانتحار هو عملية تدمير للذات“

يبدأ ذلك من الداخل، حيث ينفصل الشخص عن نفسه؛ معتقدًا أن وجوده ليس له أيّ معنىً أو قيمة. يعدّ هذا أطول جزء من الانتحار وأصعبه، فهو مليء بمحاولات التشبث والبحث عن الأمل، لكن من خلال اليأس.

لاحقًا، يبدأ التدمير من الخارج، بحيث يقطع الشخص الصلَة بين جسده والعالم. هذه الجزئية فقط هي ما تهمّ الجميع؛ عندها تُسمع الأصوات. لا يكترث القانون بالتدمير الداخلي، لكن قد يعاقب عن الخارجي، الذي يؤخذ بعين الاعتبار من قبل الدولة لإجراء الإحصائيات. أيضًا، هذه الجزئية هي ما يحرّك مشاعر الناس ودموعهم، لكن، للأسف، ليس هذا ما يحتاجه الأشخاص الذين لم يستطيعوا البقاء على قيد الحياة.

ما آخر مدينة مرّوا بها؟ كيف بدا آخر يوم عاشوه وهم على قيد الحياة؟ وما الشدّة الأخيرة التي اختبروها؟ لا تهمّ هذه الأسئلة في الحقيقة سوى أولئك الذين رحلوا وتركوها وراءهم. إن عملية تدمير الذات التي تسبق اللحظة الأخيرة قبل مغادرة الحياة هي ما شغلت علي رضا، وهي ما علينا أن نفكر به. على الرغم من أن هذا النص يُكتب في وقت لم يعد له أي قيمة بالنسبة لعلي رضا، إلا أنني أريد أن ألفت النظر إلى المعنى وراء تجربته، وأنوّه من خلالها كيف يحدث التدمير الداخلي تدريجياً. في طرق الهجرة، وفي المخيمات، وفي الحياة اليومية بالنسبة إلينا نحن المهاجرون، وكيف يتم إقناعنا بأن وجودنا ليس له معنىً أو قيمة.

بالنسبة للبعض منا، تبدأ القصة من حيث وُلدنا. وُلد علي رضا في أفغانستان، في هذا المكان الذي لم يجب أحد بـ “نعم” في مقابلة أجريت في شوارع سويسرا، سؤلوا فيها “هل ترغب في العيش في أفغانستان؟” تلك الظروف، التي لا يربطها أحد بقيمته الذاتية ولا يستطيع حتى تخيّل العيش فيها، هي ما تشكّل الحياة اليومية لشخص بينما يكون قد يلعب، ويقع في الحب، ويحلم، ويحزن، ويزرع الزهور، ويتناول الطعام، في ذاك المكان. كيف يمكننا أن نقول إن قيمة الحياة البشرية هي ذاتها في كلتيّ المنطقتين الجغرافيتين عندما يكون ما يختبره جزء من العالم -في يوم عاديّ- مرعبًا بشكل لا يمكن تصوره في عيون الجزء الآخر؟ خاصةً عندما يتمّ إنفاق أطنان من المال لفصل إحدى الجغرافيتين عن الأخرى من خلال بناء الحدود، والبنادق، والجنود، والألغام، وفخاخ الموت. في مواجهة هذا الواقع، من الواضح أن كل شخص يعيش في هذه الظروف الرهيبة لن يميل إلى الاعتقاد بأن لحياته مغزى وقيمة، بالمقارنة مع تلك التي يتمتّع بها أولئك الذين يعيشون في مناطق جغرافية آمنة.

“نعم، بالنسبة للبعض، تبدأ عملية التدمير الداخلي في الرحم“

سيكون من المغالطة المريحة -في عالم الأشخاص ذوي الامتيازات- الاعتقاد بأن هذا التفاوت عرضيّ، وفقًا لمفاهيم أماكن الولادة، والقدر، والمصير، والظروف، والأسباب جغرافية. لكن لا؛ ففي الحقيقة، إذا كان جزء من “فطيرة” الأمن والسلام والإحساس بالقيمة أصغر من حصّة الآخرين، فهذا يعود إلى تراكم طبقات متعددة من علاقات القوى الذي يحكمه في المحصلة جشع بعض الناس. نظرًا لحقيقة استحالة اختفاء أي مورد في العالم دون أن يكون قد سُرّب إلى مكان آخر، لن يكون من الصعب التخمين أن السلام والقيمة التي سُلبناها قد تمّ حفظها في مكان ما! بهذا، يكون اضطرارنا لشق طريقنا إلى بلدان الرخاء مفهومًا، فنحن بذلك نحاول استعادة ما هو لنا في الأساس. من المروّع أن نترك وراءنا كل الذكريات، والصداقات، والأسرة، والعادات التي كبرنا عليها أملًا في أن نكون أخيرًا قادرين على التنفس بحرّية -حتى وإن كانت تلك الأشياء هي وحدها ما جعلت حياتنا يومًا ما هناك، قابلة للاحتمال- لنشرع في حالة من عدم اليقين التي نعلم أنها قد تودي بحياتنا في النهاية. أن تكون الشخص الذي يطعم كلب الحي، أن تكوني تلك الأخت الكبرى لأخيها الصغير، أن تكون ذاك الشخص الذي يحفظ عن ظهر قلب مدينته، أن تكوني تلك الجارة التي تُطلب منها المساعدة بين حين وآخر … هكذا، كل ما يعطي معنىً وقيمة لوجودنا، نخسره كنتيجة حتميّة للهجرة.

أولئك الذين حالفهم الحظ فبقَوا على قيد الحياة على طريق هجرتهم إلى بلدان اللجوء المزدهرة، يأملون أن تنتهي وصمة اللّا قيمة التي لم يولدوا بها فحسب، بل ورافقتهم خلال الهجرة التي سعوا إليها؛ علَّ وجودهم يصبح ذا قيمة يومًا ما. يأمل المهاجرون أن يصبحوا أناسًا يتمتعون بالحقوق، وأن يُعتبر وجودهم المادي والمعنوي معًا جديرًا بالحماية، وأن يحصلوا أخيرًا على نصيبهم من فطيرة الأمن والسلام.

إن الدول التي سلبت المهاجرين إنسانيتهم، تدين لهم -بطبيعة الحال- بالحياة، لكن حق المهاجرين بالحياة ليس مبنيًا على ذلك فقط، بل على أساس الوعود التي قطعتها هذه الدول في المعاهدات الدولية والقوانين الوطنية. تسوّق هذه الدول لتلك القيم، في الوقت الذي تقوم باستغلال معايير حقوق الإنسان لتحقيق الأرباح وجني الاستثمارات. لكن، ما نجده في هذه البلدان مقابل هذا التوقع -المحقّ تمامًا- هو عبارة عن كذبة كبيرة: فجوة بين أكذوبة أن الجميع يتمتّع بقيمة متساوية ويولدون متساوين في ظل أنظمة عادلة من جهة، وحقيقة أننا لم نستطع الفرار من حطّ هذه الأنظمة من إنسانيتنا من جهة أخرى؛ على الرغم من تخلّينا عن كل ما نحب، والسفر آلاف كيلومترات -متحدّين الموت- للعيش فيها. هكذا نستمرّ في العيش كـ“غرباء”، معلّقين بخيط رفيع على أمل أن شيئًا ما سيتغير، دون الشعور -ولو لمرة واحدة- بمعنى وقيمة وجودنا.

في حال قامت أمانة الدولة السويسرية للهجرة (SEM) بتنفيذ كافّة مسؤولياتها بدقة، مخصَّصةً الموارد الكافية لتلبية احتياجات المهاجرين،

وواضعة سياسات الإصلاح لجميع الأضرار والصدمات التي عانينا منها، فلا يمكن أن نعيش يومًا متساوين في هذا المجتمع، فنحن لا نزال مثقَلين بتجاربنا وذكرياتنا الأليمة التي تجعلنا مختلفين عن غيرنا. في واقع كهذا، لك أن تتخيّل قتامة الحياة بالنسبة للمهاجرين حين لا يقوم (SEM)بمهامه. فلنذهب بعيدًا ونصف الـ (SEM) كأحد العقبات الرئيسية التي ألقيت في طريقنا، في الوقت الذي كنا نحاول فيه -فقط- النجاة. نعم، هذا ما يمثّله (SEM) في حياتنا، فعلًا. بصفتنا مهجَّرين، نتابع النجاة في بلاد اللجوء في سويسرا لا بفضل سياسات هذه المؤسسة (SEM) سواءً بادّعائها مساعدتَنا، أو حتى بتجاهلها لوجودنا، بل على الرغم من من ذلك جميعًا. تتحمّل الدولة السويسريّة المسؤولية التاريخية والسياسيّة في نزع الإنسانيّة عنا، بينما لا نزال مضطرّين حتى اللحظة بتذكيرها بواجب الوفاء بالتزاماتها تجاهنا. على الرغم من محاولات أنظمة اللجوء في سويسرا لنفي وجود أي قواسم مشتركة بينها وبين الأنظمة ذاتها التي فررنا منها؛ طالبان وإردوغان وبوتين والأسد، إلّا أننا في الحقيقة لا نزال نختبر المشاعر ذاتها التي عشناها في ظلّها آنذاك ودفعتنا للّجوء، رغم اختلاف الأدوات بين الدولة السويسرية وتلك الأنظمة القمعيّة.

“لا يمكننا أن نعيش في ظل النظام الذي وضعه أي منهم ، فهم جميعًا يخبروننا شيئًا واحدًا: وجودكم ليس له أيّ قيمة أو معنى.“

تلك هي الكلمة التي تم الهمس بها في أذني أكثر من غيرها منذ اليوم الأول الذي اضطررت فيه للانخراط في نظام الهجرة السويسري. كلمة لم يقلها لي أحد بصراحة، ولم يصرخ بها أحد في وجهي، كما لم يضربني بها أحد على رأسي؛ كلمة غير مكتوبة على الحائط، ولا يتم تناقلها عبر الحروف المكتوبة، ولا يمكن العثور عليها في اللوائح، لكنها تجعل من نفسها أمرًا محسوسًا في كل وقت. كما هو الحال في موطني، حيث احترفت الشرطة فن ممارسة العنف الجسدي على أجسامنا دون ترك أي أثر؛ في سويسرا، يختص نظام الهجرة عبر سياساتها والعاملين ضمن كوادرها في تدمير شخصياتنا وقيمتنا الذاتية. لا يتمّ ذلك بذات العنف الذي يستخدمه الدكتاتور ضارباً عرض الحائط بالدستور؛ لكن بتغليفه بالبيروقراطية المملّة، وتبرير القوانين الملتبسة كلياً، مراراً وتكراراً، بما لا يخدم مصالحنا. انتابني ذات الشعور بانعدام قيمتي الشخصية كفرد في كلتي الدولتين. بينما تصوَّر سويسرا كهرم حقوق الإنسان والديموقراطي، تحاكَم المؤسسات في وطني. من واجبنا أن نكشف ما نعيشه في ظل نظام الهجرة السويسري لنسلّط الضوء على الأسباب وراء العديد من الوفيات والفظائع المقترفة، علّنا نستطيع على الأقل أيقاف سيل المديح المتدفّق على القتلة في الوقت الذي يدفعوننا فيه لإزهاق أرواحنا بأنفسنا..

أكتب هذا النص اليوم نعيًا لحياة صديقتي التي اضطرّت إلى اتخاذ القرار بمواصلة حملها غير الآمن بسبب حالة عدم اليقين التي سبّبه لها (SEM). هكذا، تلاشت حياتها أمام عيني. تمّ إنهاء المقابلة الخاصّة بتقييم طلب لجوئها على أساس عدم قدرتها على متابعة التحدث عن الصدمات التي عانت منها في بلدها الأصلي بسبب البكاء. مرت بضعة أشهر فقط منذ أن نجت من الاضطهاد، ولم تستطع التحدث؛ هكذا تمّ تسجيل ما حدث. قيل لها أنه سيتم ترتيب مقابلة أخرى وأنه سيتم الاتصال بها مرة أخرى؛ عليها فقط الانتظار. كانت قد مرت سنتان منذ ذلك اليوم ولم يتم منحها موعدًا آخر للمقابلة أبدًا. كما لم يُشرح لها مطلقًا سبب استغراق ملفّها وقتًا طويلًا، ولم تتم مناقشة أي شيء مفيد يمكنها القيام به في هذه الأثناء. لم يكن مسموحًا لها الذهاب إلى المدرسة، أو العمل، أو العيش في منزل خاص بها، أو السفر، ولم تعرف إلى متى ستستمر حياتها على هذا النحو. لم يُطلب منها مغادرة بلد اللجوء، لكنها لم تُمنح فرصة حقيقية للعيش هنا. ذات يوم، اقتحم موظفو مخيم اللجوء الغرفة التي كانت تعيش فيها ووجدوها ملقاة على الأرض، وسط التراب والغبار والملابس والأطعمة المتناثرة على الأرض. اعتقدوا في البداية أنها ميتة! أدركوا لاحقًا أنها لا تزال على قيد الحياة إلّا أنها فقدت قواها العقلية، فنقلوها على وجه السرعة من المخيم إلى مكان آخر. نظرًا لأن وجودها لا قيمة له ولا معنى له، فإن الشيء الوحيد الذي فعلوه هو معاملة هذا الشخص الذي كان على وشك فقد علاقته بالحياة باعتباره قنبلة مسؤولية على وشك الانفجار، وعليهم التخلّص منها بإلقائها على شخص آخر. عندما التقينا لاحقَا، أخبرتني أنها قررت مواصلة حملها غير المخطط له على أمل حياة أفضل والبقاء في سويسرا. أمام عيني، خلال عامين، حولت سياسات الهجرة السويسرية حياة هذه الشابة إلى حطام، في الوقت الذي كانت عيونها المتلألئة أولَ ما استرعى انتباهي منذ اليوم الأول الذي وصلَت فيه إلى المخيم الذي كنت فيه.

الأماكن التي يجبروننا على العيش فيها؛ مخيمات اللاجئين، ربما تكون أكثر المظاهر بلورةً لسياسة الهجرة الرسمية في سويسرا. إنهم يكدسوننا فوق بعضنا البعض في أقصى أجزاء المدينة أو في مخابئ تحت الأرض، ولا يسمحون لنا بالاختلاط بالحياة في الخارج إلا في أوقات محدّدة من اليوم. يُحظر الانخراط في أي نشاط يمكننا كسب المال فيه، حيث تضعنا الدولة السويسرية في أماكن محددة وكأنها تتجنب وباء الطاعون، ومن المستحيل أن ندّعي عدم إدراك ذلك. في نظرهم، نحن لا ننتمي إلى نفس الفئة من البشر، تلك التي تنال على تقديرهم. ما نتعرض له يشبه ما تتعرض له الحيوانات من حيث القيمة المعطاة والعلاج المتاح. في بعض الأحيان، نشعر أننا مثل كومبارس السيرك الذين يُجلبون لإمتاع الجمهور. أحيانًا أخرى، نكون مثل الحيوان المسجون دون حول أو قوة في حدائق الحيوان، أو مثل تلك الموجودة في مزارع الحيوانات والتي يتم استغلالها من الرأس إلى أخمص القدمين قبل أن تُترك لتموت. كوننا الشخصيات الرئيسية في حياتنا، فإنّ فرديتنا، قدراتنا، احتياجاتنا ليست مهمة هناك. لدينا اسم واحد وفئة واحدة نُختزل فيها: المهاجرون. في مخيّم اللجوء، كنا نذهب كل صباح إلى لوحة الإعلانات الخاصة بالمخيم لنرى ما إذا كان قد تم اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن حياتنا، ونقوم بتتبّع أرقامنا (نعم، كل شخص منا لديه رقم، ولربما من حسن الحظ أنهم لم يثبتوه على آذاننا!) لنبحث عن أخر مستجدات عملية لجوئنا.

وفقًا لتصنيف البلدان التي أتينا منها ، نحن متمردون ، ضحايا حرب ، ناجون ، إرهابيون ، ملعونون إلخ …، ولكن في نظر SEM، لسنا حتى هذه الأحكام المسبقة ، نحن مجرد أرقام ، نحن لا شيء.

إنّ انعدام المعنى والقيمة لوجودنا لم يُفرض فقط من خلال استراتيجيات حكومية طويلة الأمد؛ إذ غالبًا ما تتجلى الهجمات على كرامتنا في الحياة اليومية أيضًا. كان المثال الأكثر وضوحًا على ذلك في جميع المعسكرات، وحتى المسرحي إذا صح التعبير، هو تنفيذ المراسيم التي نحصل من خلالها على “مصروف الجيب”، المحدد بـ 3 فرنك سويسري في اليوم. كل يوم خميس بين الساعة 08.00 – 09.00، نصطف -بعناية- في الساحة وفقًا لإرشادات الأخصائيين الاجتماعيين. يبدأ سكّان المخيّم بالتقدّم واحدًا تلو الآخر، ويقدّم التحيّة لشخص رفيع المستوى من (SEM)، الذي ينتظر بسجلّ نقديّ في يده.

يطرح مسؤول (SEM) السؤال ذاته على مئات الأشخاص:”صباح الخير، كيف حالك؟” ليقوم بعدها بإعطاء كلّ على حدة مصروفه الأسبوعي بعد كل إجابة:”أنا بخير”، ليقوم المستلِم بشكر المسؤول ثم المغادرة. هذا الحفل هو اللحظة التي يبدي فيها موظفو المخيم ودّيّة ودقّة غير اعتيادية؛ إذ غالبًا ما يعيدون ترتيب قوائم الانتظار، وينبّهون الشخص الذي لا يدرك أن دوره قد حان ليركض نحو أمين الصندوق، ويوجهون الشخص الذي استلم نقوده نحو باب الخروج. يكاد يكون الخط الذي ننتظر فيه، ندخل عبره القاعة، نستلم خلاله المال ونغادر، مرسومًا بدقة كأثر خط الطباشير على الأرض.

من بين آلاف أحداث الفوضى والاضطرابات في المخيم، تمثّل لحظة إعطاء مصروف الجيب أكثر المراسيم إتقانًا. لطالما ذكّرتني بالمسرح، سواء في طريقة عرضها أو في أداء الممثلين. أما من حيث علاقات القوة ومراسيم التحيّة والمغادرة، فتذكرني بالتواصل بين جندي وقائد، بما في ذلك من توقعات الامتنان والاحترام التي ترافقها، وكأننا طرف في علاقة تقليدية بين أب وطفل. ما جعل الأمر يبدو أكثر غرابة هو أن المشاركة في ذاك الطقس الاحتفالي كانت إلزامية. في أحد الأيام عندما كنت مريضةً ولم أدخل في طابور مصروف الجيب، جاء موظفو المخيم إلى غرفتي وأخبروني بتوجّب الذهاب إلى طابور الانتظار ذاك.

كان من الواضح أن هذا الحفل برمّته قد تم تنظيمه ليس لمنحنا شيئًا ، بل لأخذ شيء منّا : كرامتِنا.

مقابل مبلغ مثير للسخرية يبلغ 3 فرنك سويسري في اليوم، أرادوا سلب شخصياتنا واستبدالها بمشاعر الامتنان والعار والخضوع واللا قيمة. هكذا، كانوا يضعون أسس العلاقة التي توقعوا منا أن نتبادلها مع الدولة السويسرية.

كيف استطاعت الدولة أن تقوّض الصحة النفسية للمهاجرين يومًا بعد يوم، دون ارتكاب أي عنف جسدي، ودون ارتكاب أية جريمة مدانة في القانون الجنائي؟ وبحرفية عالية تحصل على العمعدّل 10/10 في إجراءات التفتيش؟ يبدو أن سويسرا كانت أوّل من أسّس لكتيّب “الإرشادات” حول هذا الموضوع، فهنا، لديهم أساليب عالية المهنيّة في القدرة على التقليل من قيمة الإنسان، بحيث تتلاشى الضحية يومًا بعد يوم، معانيةً من أمراض نفسية وجسدية، ومتخلّيةً عن الحياة من دون أن تدرك حتى من هو الجاني. عندما ترى أن المئات من الأشخاص مثلَك مجبرون على قبول نفس المعاملة المهينة، تفقد دهشتك أولًا بأول وتتكيف مع النظام. كان على هؤلاء المئات من الأشخاص أن يمرّوا بالعملية ذاتها التي مررت بها، إلى أن يصبحوا “مجرّد مئاتٍ من الأشخاص”.

غريزة البقاء هي ما تدفعنا إلى ذلك، ولكن أيضًا بسبب إدراكنا لحقيقة وجوب الخضوع ضمن علاقات القوى هذه. مثلًا، عندما تحتاج إلى ورق تواليت جديد، فإنه أمر مروّع ومهين للجميع أن يتعّين عليك الذهاب إلى كشك المخيم، وإعادة الأنابيب الكرتونية لورق التواليت القديم واستبدالها بأخرى جديدة. لكن، نظرًا لعدم وجود خيار آخر، عليك أن تعتاد الانتظار في الطابور عند الكشك مع لفافات ورق التواليت المنتهية. تنتزع هذه الممارسة إحساسك بالخصوصية وتقديرك لنفسك ووعيك بحقوقك الأساسية يومًا بعد يوم. بينما تشعر أنك لا شيء، لا يمكنك أن تفهم أن جزءًا من سبب هذا العدم هو لفافة ورق التواليت الفارغة التي يجبرونك على التمسّك بها. ستلاحظ ذلك فقط في اليوم الأول الذي تتعرض فيه للإذلال، أمّا في بقية الأيام، فستعتاد على العيش وفقًا لـ “قيمتك” الجديدة.

هنا، بينما تجعلك سياسات الهجرة السويسرية أقل قيمةً مع كل ممارسة، تجعلك أيضًا تصل إلى نقطة تعتقد فيها أن لا قيمة لديك على الإطلاق.

ليست هذه المشاعر نتيجةً لـ مصائب فردية، أو مدراء مهملين، أو ممارسات عشوائية. على العكس، هي سياسات منهجية لا يمكن التغافل عنها، إذ تحدث في جميع المخيّمات تقريبًا، وكلّ منها مخطط بعناية لتحقيق هذه النتيجة بالضبط. هناك -بالطبع- أمثلة تذهب إلى أبعد من ذلك، حيث تُرتكب جرائم ضدّ المهاجرين، ولكن دون معالجة هذه “الانفجارات الفردية”. أريد أن أوضح كيف يمكن حتى للممارسات القانونية أن تكون كافية لفقدان المرء لقيمته الذاتية ونظرته إلى نفسه وما يترتّب على ذلك من تدمير الذات. ما نختبره لا يمكن تفسيره لأسباب تقنيّة، أو أوجه قصور اقتصادية، أو حتى أسباب أمنية، لأننا نعلم أنه لو -لسبب ما- كان لابدّ من الاحتفاظ بجميع سياسيّ سويسرا في مبنىً مشابه لفترة من الزمن، فإن ذاك المبنى كان ليتمَّ بناؤه من الأساس بطريقة تليق بهؤلاء السياسيين. إذن، سبب تعرضنا لكل هذا يرجع إلى “القيمة” الإنسانية التي يظنّ السياسيون أنهم يمتلكون منها أطنانًا، بينما يبخلون علينا بالقليل منها. لذلك، سأستمر في الحديث عن الممارسات الروتينية/ البريئة للحياة اليومية في المخيم وأدعو الجميع لتخيّل ما كان ليحدث لو تمّت ممارستها على أيٍّ من الأشخاص “ذوي القيمة”.

على سبيل المثال، إذا تمكنا من شراء شيء مثل شامبو، أو علبة سجائر، أو زجاجة عصير فواكه، وما إلى ذلك، فمن المتوقع أن يُطلب منا إثبات عدم سرقتها من خلال إظهار فاتورة الشراء في المخيّم الذي نسكن فيه، وإلّا، ستتم مصادرة الأشياء غير المُفوتَرة كدليل على الجريمة. لا يحدث ذلك في السرّ، فهذه القاعدة مكتوبة بأحرف كبيرة عند مدخل كل مخيّم. لا أعتقد أنني سوف أنسى أبدًا مدى الحماقة التي شعرت بها في اليوم الذي اضطررت فيه إلى الانتظار عند المدخل لحوالي الساعة، حتى يأتي مدير المخيم ويتّخذ قرارًا حول الأحذية التي اشتريتها بدون فاتورة مقابل 5 فرنكات سويسريّة من سوق السلع المستعملة. لا أستطع حتى تحديد المشاعر اختبرتها، كنت أعرف -فقط- أنه شيء يمكن تفسيره من خلال قانونهم الخاص الذي لا ينسجم مع قيمتي كإنسان.

في مخيمات اللجوء، أجسادكم ليست جزءًا منكم، إنها الوحوش التي يجب فقط السيطرة عليها وإخضاعها من قبل نظام الهجرة. كلّ يوم، تقترب منها يد غريبة، تلمسها وتفتّشها. إذا قالو أن صحة جسمك على غير ما يرام، فأنت مجبر على الخضوع لإجراءات طبية. في حالة اعتقاد الأخصائيين الاجتماعيين أن حساسية الغبار لديك هي وباء كوفيد، يمكن أن تظلّ في الحجر الصحي لمدة أسبوعين دون أن يتمّ حتّى إجراء فحص الوباء للتأكد. أمّا إذا قرروا أن جسمك يتمتع بصحة جيدة، فستكون لديك حواجز مستمرة للوصول إلى الرعاية الصحية التي تحتاجها. قلقكِ بشأن صحة الطفل في رحمِك أو عدم قدرتكِ على تناول الطعام الذي لا ينسجم مع قيمك الأخلاقية، هي قضايا تتجاوز في نظرهم الظروف التي تستحقينها، وبالتالي سيتمّ تجاهلها.

ستدرك بسرعة أن جميع التدابير المتّخذَة باسم الرعاية الصحيّة لا تهدف إلى منعك من الإصابة بالمرض؛ بل إلى عدم نشر المرض من حولك

يُتوقع منك استخدام مواد التعقيم عند دخول العديد من الأماكن ذاتها التي يرتادها عناصر الأمن، والأخصائيون الاجتماعيون، والإداريون، دون اتخاذ أيّة إجراءات. المواد المعقّمة مخصصة للاجئين فقط، محمية -في ذات الوقت- “بعناية” ضد السرقة. هنالك في المخيمات دائما قفّاز لفصل أجساد اللاجئين عن أجساد غير اللاجئين، لكنّ هذا القفاز لا يتغير أبدًا. نفس القفاز الذي لمسه الأمن للتو للتحقق من حذاء شخص ما يمكن أن يكون حول رقبتك بعد لحظة. يتم تحديد الحدود بين ما يُنظر إليه على أنه قذر وما هو غير ذلك من خلال التمييز بين أولئك المرتبطين باللاجئين وأولئك الذين لا يرتبطون به. في أيّة لحظة، يمكن لموظفي المخيم مداهمة غرفك فجأة، والنظر تحت الأسرة، وفتح خزانة ملابسك، والبحث في صناديق القمامة، والبحث عن أدلّة على الجريمة.

ذات مرة، أثناء دورية تفتيش في الغرفة، وبينما كنت مريضةً في الفراش، اقتربت مني الأخصائية الاجتماعية ولمست وجهي بنفس القفاز الذي كانت قد استخدمته للتو للبحث في سلة المهملات، حين أرادت التحقق مما إذا كنت مصابة بالحمى. لم تفعل ذلك بقصد مضايقتي أو عمدًا؛ بل حدث ذلك تلقائيًا، بحسن نية، الأمر الذي جعله أكثر إهانة. لم تستهدفني كشخص، لم يكن لديّ حتى أيّ جانب شخصي يميزني عن الآخرين يجعلها تفعل ذلك. لقد فعلت ذلك على أساس انعدام القيمة التي أوحيت إليها بها تلقائيًا لكوني لاجئة. لم يخطر ببالها أبدًا احتمالية وجود فرق بين المستوى المطلوب للعقامة المتعلّقة بوجهي، ومستوى النظافة الخاص بالتعامل مع سلّة المهملات. بالطبع، كان لديها رد الفعل الكافي لتجنّب ملامسة وجهها بالقفاز ذاتِه. ما يعرفه الجميع في أعماقهم -ولكن يُحظر الحديث عنه- يظهر على السطح من خلال مثل هذه السلوكيات الانعكاسية. ليس فقط مديرو SEM في بيرن هم من يصنّفوننا على أننا كائنات لا قيمة لها، ولكن أيضًا العمّال ذوي الأجور الأقل يتّبعون رؤساءهم ويعاملوننا بالطريقة ذاتها.

الإشارات التحذيرية التي توجّه إلينا ومحتوى ما يحاولون تلقيننا إياه هو أمر يستحق أن يُدرَس بتمعّن. تلك التي تم تصويرها بطريقة مخادعة؛ طريقة ذات قدرة على تبرير نفسها بسهولة في مواجهة الانتقادات وستفسَّر في النهاية على أنها مدفوعة بنوايا حسنة. هنا تكمن خطورة ما نشهده بالفعل: إنهم يقوّضون قيمتنا الإنسانية يومًا بعد يوم بالتزامن مع سلوكياتهم التي تأخذ شكل المهنيّة بمرور الوقت، لكنهم لا يعترفون أبدًا بما يرتكبونه بالفعل. بهذه الطريقة، لن يتم الاعتراف بالعنف الذي نواجهه، ولن نتلقى اعتذارًا بالمقابل. سيكون من المستحيل تقريبًا بالنسبة لنا أن ندرك أن انعدام القيمة ليس شعورًا أصيلًا فينا؛ بل شيئًا يتم زرعه ومراكمته فينا من قبل الدولة. مثلًا، لوحات التحذير وتوجيهات النظافة المعلَّقة في مراحيض مراكز اللجوء تحت إدارة SEM، والتي -في المقابل- لا يمكن أن نراها في أيّة جامعة، أو مكتب، أو بلديّة في سويسرا. عندما تسأل عن السبب وراء ذلك سيقوم كلّ موظف بتبرير نفسه بشكل أو بآخر من خلال إهانة اللاجئين بلطف. يحدث ذلك على اختلاف مخيّمات اللجوء في مختلف الكانتونات، وبطريقة مثيرة للدهشة، سيعطي كل مسؤول الإجابات نفسها كما لو كان جميع هؤلاء قد تلقّوا الدروس ذاتها، في الفصل ذاته، حول النظرة إلى اللجئين وطريقة معاملتهم. في الواقع، هذه هي القضيّة تمامًا، فالجميع قد لُقِّن الدروس نفسها عبر سياسات الدولة، وهم جميعًا يعملون معًا لتطبيق عقليّة الدولة.

هكذا، يتم إصدار تحذيرات مثيرة للسخرية، بلهجة تهديديّة، وتلقينيّة… على اختلاف المواضيع، تظهر في كلّ مرّة علاقة القوة غير المتكافئة بين ملقي التحذير ومستقبِله. لهذا السبب، من المهم أن ندرك المشاعر التي ترغب السلطة إثارتها فينا من خلال الأداة التي تستخدمها وما تحاول “تعليمنا” إياه. على سبيل المثال، التحذير من الدخول إلى المخيَّم بأحذية موحلة يتم من خلال التقاط صورة لحذاء مغمّس بالوحل لطفل يعيش في ذلك المخيم، وتعليق نسخة مطبوعة منها على مدخل الباب. تعطي هذه الصورة بشكل دقيق للغاية تصوّرًا لارتباط السياسة الرسمية للهجرة في سويسرا بنا نحن اللاجئين. ما يشعر به هذا الطفل كلَّ مرة يمر فيها عبر ذاك الباب ويرى صورته هو ما يريدنا SEM أن نشعر به في كل لحظة نكون فيها في هذا البلد. الهدف ليس بيئةً نظيفةً فحسب، بل تأسيس أنظمتهم التي يرغبون بتأسيسها حول شعورنا بالعار..

لا يقدّم نظام الهجرة السويسري أي شيء إلا إذا كان متأكدًا من أنه سيحصل على المزيد في المقابل. توزيع الميزانية المخصّصة، غير الكافية بطبيعة الحال، لا يتمّ وفقًا للاحتياجات؛ بل تبعًا لاحتمالية إن كان الاستثمار في المستقبل سيعود بالربح عليهم أم لا. على سبيل المثال، يقوم نظام اللجوء السويسري بالتعامل مع الأطفال الصغار بطريقة مختلفة وبمعزل عن أسرهم، فالدولة لديها أدوات واستحقاقات من شأنها أن تدمجهم بالكامل في نظامها الخاصة، إذ يُنظر إلى هؤلاء الأطفال على أنهم موارد ومشاريع استثماريّة لا ينبغي تفويتها، بالإضافة إلى حقيقة خلق امتنان دائم من قبل هؤلاء من خلال إقناعهم بأن الدولة هي من توفر لهم فرصًا كبيرة؛ هم لا يستحقونها في الحقيقة. على أيّة حال، هناك حالات يكون فيها المهاجرون أقلّ قابليّة للمشاركة في استعراض القوى العاملة والدعاية حول نظام اللجوء في سويسرا، كالمهاجرين المعوَّقين، أو المسنين، أو المناهضين لسياسات الدولة الاستبدادية. في مثل هذه الحالات التي تزيد من هشاشة اللاجئين، يكون وصول هؤلاء إلى الموارد اللازمة للاستمرار في الحياة في خطر مستمر مرتبط بتمكّن الدولة من الاستفادة من ذلك حين تشاء. هكذا، يتم نقل هذه الموارد غير الكافية، أو ما يسمَّى بالموارد المخصصة للاجئين، من مؤسسة إلى أخرى دون أن يتمكن اللّاجئون من لمسها أو أن يكون لهم حرّية الخيار حول كيفية إدارتها. في الواقع، بينما يتم تداول الأموال بين مؤسسات الدولة، فإن الدولة تحصل دائمًا على عائد مقابل الثمن الذي لم تدفعه أبدًا.

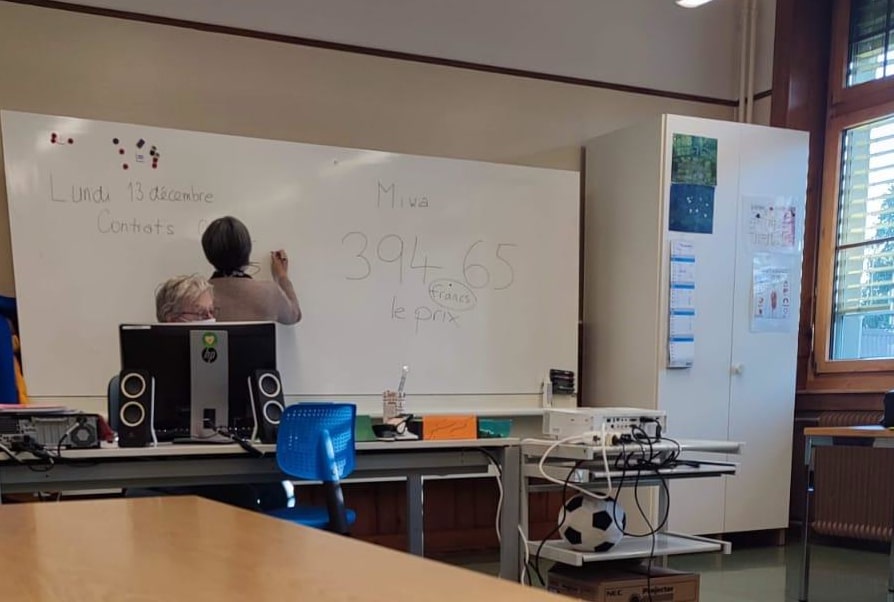

دورات اللغة التي نرسَل إليها إجباريًا هي مثال واضح على ذلك. عندما يتم البحث عن كيفية إدارة تلك الدورات وكيفية ارتباطها باللاجئين، سيتبين أن الدولة هي التي تستفيد من هذه الدورات، وليس اللّاجئين، إذ يتم توفير هذه الدورات من قبل شركات عامّة متعاقدة مع SEM؛ فتكون الدولة كمن يأخذ المال من جيبه الأيمن ويعيده إلى الجيب الأيسر؛ في كل حالة يتم فيها تعليم طالب. بينما تراكِم الدولة -شكلياً- فواتير هذا الإجراء أمام اللاجئين والعالم، معًا، لا يؤدِّي التدريب الذي نتلقاه إلى أيّ تطوير فعلي لمهارة لغوية. في الحقيقة، الهدف من وراء هذه التدريبات تحديدًا هو تلقيننا كيف نصبح قادرين على دفع ضرائبنا، وفهم التصريحات الإدارية االمرسَلة إلينا، وشكر الشرطة عندما يتحققون من هويتنا، وتنفيذ التعليمات المعطاة لنا بسرعة. علاوة على كل هذا “المسرحيات”، فمن المتوقع منّا أن نكون ممتنين لهم لتخصيص كل تلك الموارد لنا. للقيام بهذه الدعاية فقط، يمكن لمسؤول من SEM زيارة فصلنا التدريسيّ وقضاء ساعة من الوقت لإخبارنا كم نحن ضحايا محظوظون لحضور هذه الدورات! المعلّمة التي كتبت على السبورة البيضاء مقدار المال الذي يتم دفعه مقابل هذه الدورات، لك تكن تتوقع حين مدّت ذراعيها على وسعهما أمام عشرات الأشخاص منا وبخطّ أكبر من حجم رأسها، أن لدينا “قيمة” ووعي كافيين لإدراك وقاحة هذا الفعل. حسن، لقد كانت مخطئة، فالأشخاص الذين لا قيمة لهم سيخلّدون هذه اللحظة من خلال تصويرها وتوثيق ما قامت به.

– حسنًا يا أولاد، هل تدفعون شيئًا مقابل هذه الدورات التعليمية؟

– كلّا، سيدتي.

– وهل تعلمون كم تكلف هذه الدورات شهريًا؟

– كلّا، سيدتي.

– إذًا أنظرو إليّ بعناية، ها أنا أكتب ذلك على السبورة.

– ……………

– من برأيكم يعطي هذا المال؟ أعطوني بعض التخمينات.

– الدولة، SEM، CARITAS، ORS، الكانتون….

– كلّا، يا أصدقائي، أنتم فعلًا لا تعرفون. نحن؛ المواطنين، من يدفع هذه الأموال. أنتم هنا بفضل ضرائبنا.

– …………….

– هل تعرفون ما هي الضريبة؟ –أوه، ها أنتم تعرفون. حسنٌ، لا تنسوا ذلك..

حتى الإجراءات التي قد نعتبرها مدفوعة بحسن نية، والتي تبادر بها الدولة “من أجل اللاجئين”، تستند إلى الافتراض الرسمي بأننا أشخاص لا يستحقون، بالتالي، ستتحوّل جميعها في نهاية المطاف إلى أفعال “ضد اللاجئين”.

ما عشناه خلال حياتنا في سويسرا هو أكثر بكثير من هذا الرابط بين السبب والنتيجة المرتبط بعقلية الدولة. مثلًا، عندما يأخذوننا إلى الشوارع في أيام معيّنة من العام برفقة الشرطة لتعليمنا كيفية السير على الرصيف وعبور الشارع، لهو أمر لا يمكن تفسيره ببساطة بحسن نيّة وسوء تنفيذ. من خلال المثال، يتّضح تمامًا إلى أي مدى تُمارس خطّة مسير العار هذه تحت اسم التعليم، والذي تكون فيه مشاركة اللاجيئين إلزامية وجزءاً من حياتهم اليومية، على خلاف أي شخص آخر يعيش في هذا البلد. في أثناء ذلك، لطالما راقَبَنا الأشخاص من شرفاتهم التي تحيط بمركز اللجوء، بينما نحاول السير وقطع الشارع من جانب إلى آخر، ونصطدم ببعضنا البعض تحت الضغط، كما لو كنا جزءًا من عرض لسيرك. في تلك الأثناء، كنا نسير مدركين حقيقة عدم قبول أيّ ممّن ينظم هذا النشاط، أو يديره، أو يشرف عليه، أو يشاهده، أن يرى نفسه في هذا الموقع. على الرغم، حدث هذا على بعد أمتار قليلة من أولئك، في حين كان يجلدنا الإحساس بانعدام القيمة. في الحقيقة، نحن مجبرون على تحمّل هذا لخوفنا من تداعيات سلسلة لانهائية من أسباب ونتائج عدم القيام بشيء قيل لنا أنه إلزامي، بالتالي، سيؤدي رفضنا له إلى احتمالية إعادتنا إلى البلدان التي كانت سببًا في صدماتنا النفسية. هكذا، سيكون على كل مهاجر، دون استثناء، أن يبني حياته بشكل أو بآخر في ظل هذا القلق. هكذا، طالما أن هذا القلق موجود، لا يهم ما إذا كان حقيقيًا، أو مبالغًا فيه، أو ممكنًا، أو نابعًا عن جهل، أو غير قانوني، أو جبانًا، أو غير عقلاني … الخ. يخلق هذا القلق “فجوة احترام للذات” بينه المهاجرين وبين أشخاص لا يعيشون مع هذه الاحتمالات التي ستؤثّر على كلّ خيار في حياتهم. طالما أن شبح “الترحيل” يخيّم علينا، فلن نكون قادرين على الشعور بـ “قيمتنا الإنسانية”، التي من شأنها أن تحمينا من تدمير الذات المستمر بشكل ممنهج في ظل نظام اللجوء

كخطوة أولى في استعادة قيمتنا الإنسانية المغتصَبة، لا بدّ من إلغاء نظام “الترحيل”، الذي يقوم بتشييئنا وتحويلنا من بشر إلى عبء ينبغي التخلّص منه على الفور.

أيدٍ ضخمةٌ تمسك بنا من الرأس وكأننا جزء من لعبة متحركة، وتحملنا من مكان إلى آخر … مؤسسة حمقاء ترسم حدودًا حول منطقة ما وتقول إننا لا نستطيع العيش هنا، رغم كوننا -بطبيعة الحال- جزءًا من هذا العالم … بهذا، يقومون بتحويلنا إلى شيء من قبيل طرد للبضائع مع ملصق يحدد المرسل: سويسرا، المُستقبِل: اليونان … من خلال الترحيل، يقطع القاضي الروابط إلى الأبد مع الدولة التي بنينا فيها حياة جديدة …

أتحدّث هنا عن أشياء أبعد من قدرة أي إنسان على الاحتمال: إعادتنا إلى البلدان التي تعرّضنا فيها لسلسلة من الصدمات نفسية، بينما يتم تجاهل هذا، لا يبدو أن لدى أي أحد النيَّة لإصلاحها. يتم بذلك إعادتنا رسميًا إلى منبع القسوة، حيث عانينا طويلًا إلى أن تمكنا من الفرار. لسوء الحظ، وبالنسبة للعديد من اللاجئين؛ اليونان، وكرواتيا، وسلوفينيا… ليست مجرد أسماءً لبلدان. في ذاكرتنا نحن اللاجئين، تمثّل هذه الأسماء ذاكرة التي كان من المحتمل أن نغرق في أنهارها ونتجمد في غاباتها، في حين يتم ضربنا؛ وتجريدنا من ملابسنا، وإلقاؤنا في اللا مكان، في حين لا تتم معاقبة أي من المسؤولين عن ذلك نتيجة لسياسة الهجرة في الدولة. أمّا نحن، فليس لدينا حتى القدرة على ذكر أيّ من تلك البلدان دون الشعور بالقشعريرة. يقول العديد من أصدقائي إنهم حتى لو حصلوا في يوم من الأيام على الجنسية السويسرية، والضمانات الأمنية، والفرص الاقتصادية، فلن ييرغبوا بالذهاب إلى اليونان لقضاء العطلة. في مواجهة كل هذه المعلومات، سيكون لنا أن نتخيّل كم كان من المدمر القول “الآن، عليك العودة إلى اليونان” لـ علي رضا البالغ من العمر 18 عامًا، والذي تمكّن من الفرار من الحرب في أفغانستان عندما كان طفلاً، ثمّ نجا من العنف الجنسي في معسكرات اللجوء في اليونان، إلى أن وصل أخيرًا إلى سويسرا ليتمكن من بناء حياة جديدة هنا. إنهم يعرفون هذا أيضًا. هم، مسؤولو SEM الذين أخذوا قرار الترحيل ذاك ضد علي رضا.

أنهى علي رضا حياته في جنيف، بتاريخ 30 نوفمبر 2022، بعد أن أبلغته المحكمة الإدارية الفيدرالية السويسرية (TAF) بقرار الترحيل. اتخذ كل من TAFو SEMذاك القرار على الرغم من علمهما بالتقارير الطبية التي حذّرت من إجراء الترحيل الذي سيكلف علي رضا حياته. بعد وفاته، تحدّثت السكرتيرة الصحفية لـ SEM؛ آن سيزار، ممثّلةً -بإتقان- في بيانها الوقح، سياسة الهجرة في سويسرا ومنظمتها الإجرامية التي قتلت علي رضا. أتى في بيان آن سيزار: “الميل الانتحاري لطالب اللجوء ليس عقبة أمام قرار ترحيله، وإلا، فما كنا لنتمكن من إعادة أي شخص إلى حيث أتى. لقد تمّ تنفيذ إجراءات الترحيل بما يتوافق مع القانون“.

في غضون ذلك، كانت هناك بعض التقارير الإخبارية والمناقشات العامة والاحتجاجات. تمّت إدانة القرار، والبحث عن أحد ما يتوجَّب إلقاء اللوم عليه؛ في حين كان البعض غاضبًا، والبعض الآخر حزينًا … لكن، بينما كان كل هذا يحدث، لم يكن علي رضا موجودًا حين تمّت ملاحظته أخيرًا كشخص حصل على التقدير في النهاية. في وقت غير ذي معنىً بالنسبة له، فجأة، بدأ العديد من السياسيين يقولون إنهم يشعرون بالأسف على علي رضا، الذي -منذ يوم ولادته وحتى وفاته- لم يُثر كفاحه في سبيل القيمة، الحزن -بما يكفي- في نفس أي من هؤلاء.

لهذا السبب بالضبط، وعلى الرغم من مئات مواقف السياسيين الرهيبين، وسياسات الهجرة غير العادلة، والكراهية والعنصرية تجاه الأجانب، والتي نالت من علي رضا منذ وصوله إلى سويسرا، فإن الحقيقة هي أن أنظار الجميع لن تتركز إلّا على اللحظة الأخيرة، عندما تنفجر قنبلة المسؤولية، وهذا ما علينا أن نتمرّد عليه بكل قوة، وما أكتبه اليوم ليس إلّا نتيجة مسعىً جماعيّ استطعنا مع مرور الوقت أن نتداوله في سبيل فضح سياسات الهجرة التي أذبَلت وأَحبَطت وسبَّبت اليأس لعلي رضا، يومًا بعد يوم. علي رضا؛ الذي كان لحياته أن تستحقّ النشر؛ تمامًا مثل وفاته.

نحن اللاجئين، تمكنّا بالفعل من البقاء على قيد الحياة حتى اليوم، على الرغم من التدمير المنهجي لقيمتنا الإنسانيّة من قبل سياسات الهجرة السويسرية، غير أننا لا نزال غير بعيدين كفاية عن شفير الهاوية التي تم دفع علي رضا إليها. نحن أناس مجبرون على الرقص على الخط الرفيع الفاصل بين الحياة والدمار، سواء بسبب المكان الذي ولدنا فيه، أو الذي هاجرنا إليه. حين نكون على قيد الحياة في بلاد اللجوء، لا يعني ذلك بالضرورة أن لدينا الامتياز بالعيش بحرّية، كما نريد. وإن كنا اليوم لا نزال قادرين على الاستمرار بالبقاء رغم حقل الألغام الذي يحيط بكلّ تفاصيل يومنا، فهذا فقط بفضل أدواتنا التي طوّرناها في التعامل مع هذه الأنظمة، بالدعم والمساندة من أصدقائنا هنا. هكذا، بينما يكون الانتحار عملية ممنهجة لتدمير الذات من قبل سياسات الدولة، تصبح النجاة -بالمقابل- فعلًا لإثارة للشغب، تتجسّد فيها المقاومة لتلك السياسات، والمساندة الإنسانية لأفعال الشغب المحقّة. بينما نجد أنفسنا في عمق أعمال الشغب هذه دون قرار حقيقيّ واعٍ منّا، يكون علينا أن نتذكّر ما يلي كأداة دفاع عن إنسانيتنا: “نملك القيمة ببساطة لأننا موجودون، ولا يمكن لأي سلطة أن تمنحها لنا أو تأخذها منا”. إن الإيمان بهذا واعتناقه ليس بالأمر السهل، خاصةً في الظروف اللا إنسانية التي دُفعنا إليها، لذا، كخطوة أولى، أدعونا جميعًا لرفع الصوت والنشر عبر هذه المنصة حول ما نواجهه من جهة، وما نستحقه في المقابل، قبل أن يقتلنا شعورنا بالعجز وانعدام القيمة. دعونا نعزز ثقتنا بحقيقة قيمة وجودنا الإنسانيّ كلاجئين، وننتزعَ الانتباه إلى وجودنا لتجنّب فقد حياة أخرى.

أخبر قصتك، اصرخ في وجه أولئك الذين يحاولون التقليل من قيمتك.

فلنكن نكون مرئيين، قبل أن نموت

beforewedie@riseup.net