Initialement écrit en anglais par Âama

Le suicide est un processus d’autodestruction

Tout d’abord, le suicide débute à l’intérieur de soi; la personne se déconnecte d’elle-même, croyant que son existence n’a aucun sens ni aucune valeur. C’est la partie la plus longue et la plus difficile du processus suicidaire, pleine de tentatives pour s’accrocher, de recherches d’espoir et de désespoir.

Ensuite, la destruction a lieu à l’extérieur de soi et la personne rompt finalement le lien entre son corps et le monde. Tout le monde s’intéresse à cette partie du processus, les voix ne se font entendre qu’à ce stade. La loi impose des conséquences non pas sur les destructions internes mais sur les destructions externes. Les statistiques des États, elles, ne prennent en compte que les destructions externes. C’est ce qui mobilise les gens et leurs larmes, mais ce n’est pas ce dont les personnes qui n’ont pas pu survire ont besoin. Quelle est la dernière ville, le dernier jour, la dernière difficulté supportable? Ces questions n’ont d’intérêt que pour celleux qui restent derrière. C’est le long processus d’autodestruction qui se déroule avant le moment final qui préoccupait Alireza et qu’il faut traiter. Même si ce texte est écrit à une époque qui n’a plus de sens pour Alireza, je voudrais attirer l’attention sur un point significatif et expliquer comment, sur les routes migratoires, dans les camps, dans la vie de tous les jours, la destruction interne s’opère progressivement pour nous, migrant·e·x·s, et comment on nous fait croire que notre existence n’a aucun sens ni aucune valeur.

Pour certain·e·x·s d’entre nous, l’histoire commence là où nous sommes né·e·x·s. Alireza est né en Afghanistan, un endroit où lors d’une interview dans la rue en Suisse, personne n’a répondu oui à la question « Aimeriez-vous vivre dans ce pays ». Ces conditions qu’ici personne n’associe à sa propre valeur et où personne ne peut s’imaginer vivre, correspondent pourtant à la vie quotidienne d’une personne qui joue, tombe amoureuse, rêve, se lamente, cultive des fleurs, mange. Comment pouvons-nous dire que la vie humaine a la même valeur dans ces deux géographies lorsque ce qu’une partie du monde vit durant une journée ordinaire est d’une horreur inimaginable aux yeux de l’autre partie du monde? Surtout, lorsque des sommes énormes d’argent ont été dépensées pour séparer ces deux géographies par des murs, des fusils, des soldats, des mines et des pièges mortels. Face à cette réalité, il est évident que toute personne vivant dans ces conditions « horribles » ne sera pas pareillement encline à croire que sa vie a un sens et une aussi grande valeur que les personnes vivant dans des « géographies sûres ».

Oui, pour certain·e·x·s d’entre nous, le processus de destruction interne commence dans l’utérus.

Ce serait une erreur réconfortante pour le monde des privilégiés de penser que cette inégalité est aléatoire, selon les théories de la conception divine, ou qu’elle résulte de circonstances fatidiques dues uniquement à des raisons géographiques. Non, la réalité est que si une partie du gâteau de la sécurité, de la paix et de la valeur est plus petite que l’autre, c’est là le résultat de multiples couches de relations de pouvoir ainsi que de la cupidité de quelques personnes. Comme aucune ressource au monde ne s’évapore, il n’est pas difficile de deviner que la paix et la valeur qui nous ont été enlevées sont stockées quelque part en abondance!

De notre vie « horrible », nous laissons derrière nous tous les souvenirs, les amitiés, la famille et les habitudes que nous avons construites afin de pouvoir respirer, c’est-à-dire les seules choses qui rendaient notre vie supportable, et nous nous lançons dans une incertitude dont nous savons qu’elle comporte le risque de la mort. Être la personne qui nourrit le chien du quartier, être la grande sœur de son petit frère, être la personne qui connaît bien l’endroit où elle vit, être la voisine à qui l’on demande de l’aide… tout ce qui, de nous même, donne un sens et une valeur à notre existence, nous le perdons comme conséquence forcée de la migration.

Celleux d’entre nous qui ont la chance de survivre au périple migratoire et d’arriver dans des pays prospères espèrent que le monde sans valeur dans lequel nous sommes né·e·x·s et qui a été rivé sur notre dos par la migration prendra fin et que notre existence trouvera à présent une certaine valeur. Iels attendent de devenir une « personne » dotée de droits, d’être reconnue·x·s dignes de mériter la protection de leur existence matérielle et morale, de recevoir enfin leur part du gâteau de la sécurité et de la paix. Iels attendent cela parce qu’il y a une dette naturelle de vie envers les États qui l’ont dépouillée de sa valeur intrinsèque. Iels ont également cette attente basée sur des promesses faites par les États dans les accords internationaux et le droit national, où les droits humains sont transformés en outil marketing permettant profits et investissements économiques. Cette attente de dignité est parfaitement justifiée, mais comme réponse nous rencontrons un énorme fossé. D’un côté, l’idée que dans un monde juste, tous les êtres humains naîtraient avec la même valeur et que personne ne serait forcé de migrer. De l’autre, la réalité du monde actuel, où même en abandonnant tout ce que nous aimons et en parcourant des milliers de kilomètres avec le risque de mourir, nous ne pouvons pas nous débarrasser de notre manque de valeur. Dans ces conditions, croire qu’il y aura un bénéfice à continuer de vivre ne tient qu’à un fil.

Même dans le cas où le Secrétariat à la migration (SEM) s’acquitterait méticuleusement de toutes ses responsabilités, allouerait des ressources suffisantes pour répondre aux besoins des migrante·x·s, et produirait des politiques pour réparer tous les dommages et traumatismes que nous avons reçus, nous savons que nous ne pourrons pas être égaux·ales dans cette société sous le poids de toutes nos expériences traumatisantes. Je vous laisse imaginer combien le tableau est plus sombre encore pour les migrant·e·x·s dans le cas où le SEM ne fait pas ou fait mal ce travail. Allons à présent encore plus loin et visualisons le SEM comme l’un des obstacles majeurs jetés en travers de nos pieds lorsque nous essayons tout simplement de survivre. Oui, c’est là exactement la position du SEM dans nos vies. Nous, en tant que survivant·e·x·s migrant·e·x·s, ne vivons ni avec le soutien de cette organisation ni avec le fait qu’elle nous ignore mais bel et bien « en dépit » de ses politiques. En plus de la responsabilité historique et politique de l’État suisse dans nos vies dévalorisées, nous devons entendre combien il est destructeur lorsqu’il s’agit de remplir ses dettes/obligations. Même s’il utilise des outils différents de ceux des talibans, d’Erdoğan, de Poutine et d’Assad, que nous avons fuis, et tente de montrer qu’il n’y a aucun point commun entre lui et ces dictateurs, nous devons entendre que les effets produits sur nos vies sont exactement les mêmes.

Nous ne pouvons vivre dans l’ordre établi par aucun d’entre eux, ils nous disent tous une même chose : Votre existence n’a pas de valeur ni de sens.

Depuis le premier jour où j’ai dû m’intégrer dans le système d’immigration suisse jusqu’à aujourd’hui, c’est le mot qui m’a été le plus chuchoté à l’oreille. Une promesse que personne ne m’a dite ouvertement, que personne ne m’a criée dessus, que personne ne m’a frappée sur la tête ; une promesse qui n’est pas écrite sur le mur, qui n’est pas communiquée par lettre officielle, que vous ne trouverez pas dans les règlements, mais qui se fait sentir partout. De même que dans mon pays d’origine, la police a appris à utiliser la violence physique contre nos corps sans laisser aucune trace, en Suisse, le personnel et les politiques des autorités d’immigration se sont spécialisés dans la destruction de notre personnalité et de l’estime de soi sans rien laisser paraître d’autre que de la politesse. Non pas avec l’agression d’un dictateur qui déclarerait ouvertement ne pas reconnaître pas la constitution, mais avec la sournoiserie d’une lourde bureaucratie, interprétant toujours contre nous des lois extrêmement ambiguës. J’ai ressenti la même inutilité en tant qu’individu vis-à-vis des deux États, mais alors que mon pays d’origine est condamné par de nombreuses organisations internationales, la Suisse est présentée comme l’incarnation des droits humains et de la démocratie. Ce que le système migratoire suisse nous fait vivre doit être beaucoup plus visibilisé afin de démasquer la cause de tant de morts et d’atrocités et d’éviter de continuer à applaudir les meurtriers qui nous poussent à mettre fin à nos vies.

J’écris également ce texte remplie de peine pour la vie de mon amie qui a dû décider de poursuivre sa grossesse non planifiée en raison de l’incertitude et de l’absence d’avenir causées par le SEM.

Lors de l’évaluation de sa demande d’asile, son entretien a été interrompu avec le motif qu’elle ne pouvait pas expliquer les traumatismes qu’elle avait subis dans son pays d’origine en raison de ses pleurs. Cela faisait seulement quelques mois qu’elle avait échappé à la persécution subie, elle ne pouvait pas parler, c’est ainsi que cela a été enregistré. Il lui a été dit qu’un autre entretien serait organisé et qu’on la recontacterait, qu’il suffisait d’attendre. Deux années se sont écoulées depuis ce jour mais aucune autre date d’entretien ne lui a été donnée. Personne ne lui a expliqué pourquoi cela avait pris autant de temps. Personne ne lui a transmis d’indication significative sur ce qu’elle aurait pu faire entre-temps. Elle ne peut pas aller à l’école, elle ne peut pas travailler, elle ne peut pas vivre dans une maison, elle ne peut pas voyager et elle ne sait pas combien de temps sa vie continuera ainsi. Il ne lui a pas été dit de quitter ce pays, mais il ne lui a pas été donné une chance d’y vivre.

Un jour, le personnel du camp est entré par effraction dans la pièce où elle vivait et l’a vu allongée sur le sol, dans la saleté, la poussière, les vêtements et la nourriture éparpillés au sol, et a cru qu’elle était morte ! Puis ils ont réalisé qu’elle était encore en vie mais qu’elle avait perdu sa force mentale et l’ont transféré d’urgence du camp vers un autre endroit. Puisque son existence n’avait aucune valeur et aucun sens, la seule chose qu’ils ont faite a été de traiter cette personne qui perdait son lien avec la vie comme une bombe à responsabilité sur le point d’exploser, et de la retirer de leurs mains pour la jeter sur quelqu’un d’autre. Lorsque nous nous sommes rencontré.x.e.s récemment, elle m’a dit qu’elle avait décidé de poursuivre sa grossesse non planifiée dans l’espoir d’une vie meilleure. Sous mes yeux, en deux ans, les politiques migratoires suisses avaient transformé la vie de cette jeune personne en une épave, alors que je l’avais connue les yeux pétillants le premier jour de son arrivée dans le camp où je me trouvais.

Les lieux où nous sommes forcé·e·x·s de vivre, les camps pour migrant·e·x·s, sont sûrement la manifestation la plus explicite de la politique migratoire officielle. Les autorités nous empilent les un·e·x·s sur les autres dans les parties les plus reculées de la ville ou dans des abris souterrains, et ce n’est qu’à certaines heures de la journée que nous sommes autorisé·e·x·s à nous mêler à la vie extérieure. Pendant ces heures, il nous est interdit d’exercer une activité où nous pouvons gagner de l’argent. L’État suisse nous traite comme si nous portions une épidémie de peste, et il est impossible de ne pas s’en rendre compte. Ce à quoi nous sommes exposé·e·x·s est similaire à ce à quoi les animaux sont exposés en termes de valeur et de traitement. Exposés comme figurants au cirque pour divertir, emprisonnés sans défense dans les zoos, exploités de la tête aux pieds puis laissés à l’abandon dans des fermes d’élevage. De même, notre individualité, nos capacités, nos besoins se sont pas importants, nous ne sommes plus les sujets de nos vies. Nous n’avons qu’un seul nom et une seule catégorie : Les «demandeurs d’asile». Chaque matin, nous allions au tableau principal pour voir si une nouvelle décision a été prise concernant nos vies, nous y cherchons notre numéro (oui, tout le monde a un numéro, heureusement il n’est pas cloué à nos oreilles comme pour le bétail) et nous apprenons les évolutions nous concernant.

Alors que dans nos pays d’origines, nous étions des rebelles, des victimes de guerre, des survivant·e·x·s, des terroristes,des damnés ; aux yeux du SEM nous ne sommes plus qu’un numéro.

Le caractère insignifiant et sans valeur de notre existence n’est pas seulement imposé par des stratégies à long terme. Les atteintes à notre dignité se manifestent aussi fréquemment dans la vie quotidienne. L’exemple le plus frappant, voire théâtral, dans tous les camps, est la cérémonie au cours de laquelle nous recevons notre « allocation », qui est fixée à 3.- CHF par jour. Tous les jeudis entre 8 et 9 heures, toutes les personnes vivant dans le camp sont soigneusement alignées dans une file d’attente. Chaque personne, tour à tour, salue une personne haut placée du SEM qui attend avec une caisse enregistreuse à la main. L’agent·e·x du SEM demande à des centaines de personnes avec la même insensibilité, «Bonjour, comment allez-vous ?». Après la réponse, l’argent de poche est remis. La personne qui reçoit l’argent remercie le personnel du SEM et part. Cette cérémonie est le moment où vous voyez le personnel du camp travailler de la manière la plus amicale et la plus méticuleuse. Iels organisent souvent les files d’attente, avertissent la personne qui ne se rend pas compte que c’est son tour d’aller à la caisse, et dirigent la personne qui prend son argent vers la porte de sortie. La ligne où l’on attend, où l’on entre dans la salle, où l’on prend l’argent et où l’on part est presque aussi précise que si elle avait été dessinée à la craie sur le sol. Parmi les milliers d’événements chaotiques du camp, la cérémonie la plus irréprochable est ce moment de remise de l’allocation. Elle rappelle à la fois le théâtre en termes de mise en scène, l’armée en termes de rapports de force et de saluts, et la relation familiale traditionnelle père-enfant en termes d’attentes de gratitude et de respect. Ce qui rend la chose encore plus marquante est l’obligation de participer à cette cérémonie. Un jour, alors que j’étais malade et que je ne faisais pas la queue pour l’allocation, les fonctionnaires sont venus dans ma chambre et m’ont dit que je devais y aller..

Il était clair que toute cette cérémonie était organisée non pas pour nous donner quelque chose, mais pour nous prendre quelque chose : Notre honneur..

Pour le prix ridicule de 3.- CHF par jour, iels espèrent nous enlever notre personnalité et faire de nous des sujets reconnaissants, honteux, uniformes, soumis et sans valeur. C’est ainsi qu’iels posent les bases de la relation qu’iels attendent entre nous et l’État suisse.

Comment empoisonner la santé mentale des migrant·e·x·s jour après jour, sans commettre de violence physique, sans commettre d’infraction définie dans le code pénal et avec une apparence de premier de classe qui permettra de marquer 10/10 points lors des inspections ? La Suisse semble avoir écrit un livre entier sur ce sujet. Il y a une telle politique professionnelle de dévalorisation que celleux qui la subissent dépérissent jour après jour, souffrent de maladies psychosomatiques, désespèrent de la vie, mais ne peuvent comprendre qui est l’auteur de ces violences. Lorsque vous voyez que le même traitement humiliant est considéré comme normal par des centaines de personnes comme vous, vous perdez votre étonnement initial et vous vous adaptez au flux. Des centaines d’autres individualités ont dû passer par le même processus que vous pour devenir des « centaines de personnes ». C’est à la fois le résultat de l’instinct de survie, et la connaissance que dans les relations de pouvoir, votre part obligatoire est de vous soumettre. Il est choquant et humiliant pour tout le monde d’apprendre que, lorsque vous avez besoin de papier toilette, vous devez vous rendre au kiosque du camp, rapporter le rouleau en carton de papier toilette vide et l’échanger contre un nouveau. Mais comme vous n’avez pas d’autre choix, vous devez vous habituer à faire la queue au kiosque avec le rouleau de papier toilette terminé. Cette situation vous prive jour après jour de la conscience de votre vie privée, de votre valeur personnelle et de vos droits fondamentaux. Alors que vous avez l’impression de n’être rien, vous ne réalisez pas que l’une des raisons de ce néant est le rouleau de papier toilette vide qu’ils vous font porter. Vous ne vous sentez déshonoré que le premier jour, les autres jours vous êtes habitué à vivre avec votre nouvelle « valeur ». C’est ça le propos de la politique d’immigration suisse à chaque mesure : vous dévaloriser un peu plus et vous faire croire que vous n’avez aucune valeur.

Il ne s’agit pas de malheurs individuels, de gestionnaires négligents, de pratiques non réglementées. Au contraire, il s’agit de politiques générales soigneusement planifiées, indéniables et appliquées dans presque tous les camps, chacune d’entre elles ayant été réfléchie pour produire exactement ce résultat. Bien sûr, il y a aussi des exemples de crimes contre les migrant·e·x·s, mais sans aborder ces débordements « individuels », je voudrais expliquer comment même des pratiques légales peuvent être propices à la perte de l’estime de soi et à l’autodestruction qui en découle. Ce que nous vivons ne peut pas être expliqué par des aspects techniques, des insuffisances économiques ou des raisons de sécurité. Parce que nous savons que si, pour une raison quelconque, tous les politicien·ne·x·s suisses devaient, durant une certaines période être installé·e·x·s dans le même bâtiment, ce bâtiment aurait été construit dès le début d’une manière qui aurait été digne de la valeur de ces politicien·ne·x·s. Si nous subissons tout cela, c’est à cause de la « valeur » que les politicien·ne·x·s ont en quantité, dont on ne nous donne pas donné un iota. Par conséquent, je vais continuer à parler des pratiques routinières et banales de la vie quotidienne dans le camp et je vous invite à imaginer ce qui pourrait se passer si elles étaient appliquées à des personnes de « valeur ».

Par exemple, si vous avez acheté un shampoing, un paquet de cigarettes et une bouteille de jus de fruit avec les 3.- CHF qu’iels vous donnent chaque jour, et que vous souhaitez les ramener dans le lieu où vous vivez, il est attendu que vous prouviez que vous n’avez pas volé ces marchandises en montrant un ticket. Sinon, les produits non facturés sont confisqués comme preuve d’un délit. Cela ne se fait pas en cachette, au contraire, cette règle est écrite en grosses lettres à l’entrée de chaque camp. Je ne pourrai probablement jamais oublier ce que j’ai ressenti le jour où j’ai dû attendre pendant une heure à l’entrée que le directeur du camp vienne enfin me donner l’autorisation de pouvoir rentrer avec les chaussures que j’ai achetées pour 5.- CHF au marché aux puces. Je ne pouvais même pas nommer ce que je vivais, je savais seulement que c’était quelque chose qui pouvait peut-être être expliqué par leur propre règlement, mais qui était incompatible avec ma valeur en tant qu’être humain.

Dans les camps, vos corps ne vous appartiennent pas, ce sont des monstres, des choses à contrôler. Chaque jour, une autre main les touche, les fouille. S’il est décidé que votre corps n’est pas sain, vous êtes obligé·e·x de subir des procédures médicales. Si votre allergie à la poussière est prise pour un Covid, vous ne serez même pas testé·e·x, vous serez mis·e·x en quarantaine pendant deux semaines. Si, malgré vous, iels décident que votre corps est sain, vous serez confronté à des obstacles constants pour accéder aux soins dont vous avez besoin. Le fait que vous vous inquiétiez de la santé du bébé dans votre ventre ou que vous ne puissiez pas manger parce qu’on ne vous donne pas de nourriture conforme à vos valeurs éthiques sont des problèmes qui dépassent la valeur sanitaire que vous méritez à leurs yeux. Ces problèmes sont donc ignorés.

Vous vous rendrez rapidement compte que toutes les mesures prises au nom de la santé ne visent pas à vous empêcher de tomber malade, mais à vous empêcher de propager des maladies.

Vous devrez utiliser du matériel de nettoyage pour pénétrer dans de nombreux endroits où la sécurité, les travailleurs des services sociaux et les fonctionnaires entrent sans prendre aucune précaution. Le matériel alloué uniquement aux migrant·e·x·s sont « soigneusement » protégés contre le vol. Dans les camps, il y a toujours un gant pour séparer les corps des migrant·e·x·s de ceux des non-migrant·e·x·s. Mais ce gant ne change jamais. Ce gant que le garde vient de mettre pour inspecter les chaussures de quelqu’un va bientôt tâter votre cou. Les limites qui séparent ce qui est considéré comme sale de ce qui ne l’est pas sont façonnées par la distinction entre ce qui est associé aux migrant·e·x·s et ce qui ne l’est pas.

Les fonctionnaires du camp peuvent à tout moment faire une descente dans vos chambres, regarder sous les lits, ouvrir vos placards, fouiller dans les poubelles, chercher des preuves de délits. Une fois, pendant une fouille, alors que j’étais malade et alité, l’employée s’est approché de moi, a touché mon visage pour vérifier si j’avais de la fièvre… avec le même gant que celui avec lequel elle venait de fouiller dans les ordures. Elle n’a pas fait cela avec l’intention de me faire du mal ou avec la conscience de son comportement, cela s’est produit automatiquement, en toute bonne foi, ce qui était beaucoup plus humiliant. Ce n’était même pas dirigé contre moi en tant que personne, je n’avais même pas de personnalité pour me distinguer des autres. Elle l’a fait suite à l’inutilité qui m’est automatiquement attribuée du fait que je suis une migrante. Il ne lui est jamais venu à l’esprit qu’il pouvait y avoir une différence entre les besoins d’hygiène de mon visage et le niveau d’hygiène de la poubelle. Par contre, elle a eu le réflexe de protéger son visage avec son gant lorsqu’elle avait besoin de me toucher le visage. Ce que tout le monde sait dans son cœur, mais dont il est interdit de parler, remonte à la surface avec ce comportement inconscient. Nous sommes des êtres sans valeur non seulement pour la direction du SEM à Berne, mais aussi pour les employé·e·x·s les moins bien payés de l’échelle.

Les affichettes que nous rencontrons et ce que l’administration veut nous communiquer à travers elles, méritent d’être analysés en profondeur. Toutes ont été astucieusement conçues de façon à bloquer facilement toute critique par le bouclier de leur fausse bienveillance. C’est là que réside la gravité de ce que nous vivons déjà : Notre estime de nous-mêmes est érodée jour après jour par leur comportement professionnel étalé dans le temps, mais iels n’admettent jamais ce qu’iels font réellement. De cette façon, la violence que nous subissons n’est pas reconnue, et nous ne sommes pas accueillis par des excuses réparatrices. Il nous est presque impossible de voir que notre sentiment d’inutilité n’est pas intrinsèque, mais inoculé par l’État. Des panneaux d’avertissement pour les toilettes, que vous ne trouverez dans aucune université, dans aucun bureau, dans aucune municipalité, sont accrochés dans les toilettes des centres SEM, et lorsque vous en demandez la raison, plus ou moins chaque membre du personnel se justifie de la même manière en insultant gentiment les migrant·e·x·s. Dans différents cantons, dans différents camps, c’est surprenant de voir que chaque membre du personnel donne les mêmes réponses, comme s’iel avait suivi le même cours. En fait, c’est exactement le cas : iels ont toustes suivi les leçons des politiques de l’État, et iels travaillent ensemble pour mettre en œuvre la sagesse de l’État. Drôle, menaçant, didactique… les avertissements sont émis sous différentes formes, mais à chaque fois se manifeste la relation de pouvoir asymétrique entre l’auteur·ice de l’avertissement et le·a destinataire de l’avertissement. C’est pourquoi il est nécessaire de voir non seulement ce que l’autorité essaie d’«enseigner», mais aussi quel sentiment elle veut susciter en nous à travers l’outil utilisé. Par exemple, l’affiche demandant de ne pas entrer dans le camp avec des chaussures boueuses est faite avec une photographie des chaussures boueuses d’un enfant vivant dans ce même camp, imprimée et accrochée à l’entrée. C’est un exemple très précis de la façon dont la politique migratoire officielle nous touche. Ce que cet enfant ressent à chaque fois qu’il passe la porte est ce que le SEM veut que nous ressentions à chaque fois que nous sommes dans ce pays. Le but n’est pas de créer un environnement propre, mais d’établir cet ordre souhaité sur notre honte.

Le système d’asile suisse ne donne rien s’il n’est pas certain d’obtenir davantage en retour. La répartition du budget alloué n’est pas basée sur les besoins, mais sur la volonté d’un investissement rentable à l’avenir. L’état entoure un petit enfant comme s’il voulait l’isoler de sa famille, car il représente une ressource et des projets à ne pas manquer. L’État a les moyens et le droit de l’intégrer pleinement dans

15

son système. Il est très rentable de créer une gratitude durable en faisant croire qu’il offre à cet enfant de grandes opportunités que ce dernier ne mériterait pas. Cependant, les ressources allouées à un·e·x migrant·e·x handicapé·e·x, âgé·e·x ou anti-autoritaire, qui n’est pas considéré·e·x comme participant à la force de travail et à la vitrine de propagande du pays, sont toujours en danger car elles ne peuvent pas être transformées en profit.

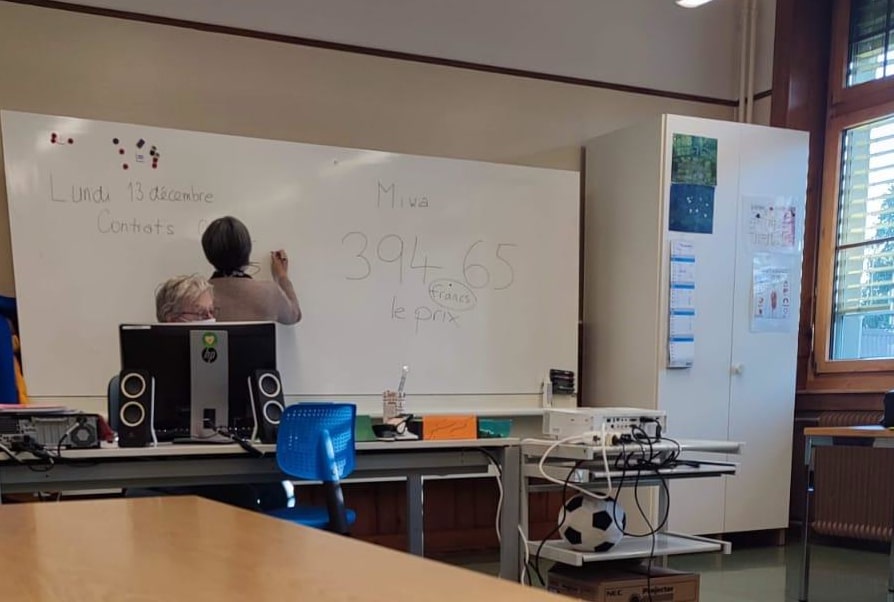

Dans tous les cas, ces ressources limitées sont transférées d’une institution à l’autre sans que les migrant·e·x·s puissent les toucher ou décider librement de leur gestion. Mais alors que l’argent circule entre les institutions de l’État sans jamais en sortir, l’État exige de recevoir un retour sur un investissement qu’il n’a jamais effectué. Les cours de langue auxquels nous sommes obligatoirement envoyé·e·x·s en sont un exemple clair. Si nous analysons qui organise les cours et comment ils se rapportent aux migrant·e·x·s, nous voyons que c’est l’État, et non les migrant·e·x·s qui en bénéficie. Ces cours sont dispensés par des entreprises publiques travaillant pour le SEM ; pour chaque étudiant·e·x, l’État sort de l’argent d’une poche pour le mettre dans une autre, tandis que nous, les migrant·e·x·s sommes facturé·e·x·s pour le spectacle. En attendant, les formations qu’on nous donne ne sont pas du tout propices au développement des compétences linguistiques. Ces formations nous permettent de comprendre la communication officielle qui nous sont données, de remercier la police lorsqu’elle nous demande notre carte d’identité, d’exécuter immédiatement les instructions qui nous sont données et, un jour, de nous rendre au guichet pour payer nos impôts. Malgré tout cette mise en scène, il est attendu de notre part que nous soyons reconnaissant·e·x·s au SEM de nous allouer ces ressources. C’est avec ce but qu’une administratrice du SEM vient visiter notre classe et passant une heure à nous dire quelles victimes chanceuses nous sommes d’avoir la possibilité de suivre ces cours. Quand sur le tableau noir, devant des dizaines de personnes, elle écrit le coût de ces cours, il ne lui vient même pas à l’esprit que nous avons assez de « valeur » pour comprendre l’insolence de la chose. Mais elle a tort, les sans-valeur immortalisent ce moment et lui demanderont des comptes :

– Oui, les enfants, est-ce que vous payez pour ces cours ?

– Non, madame.

– Et savez-vous combien ces cours coûtent par mois ?

– Non, madame.

– Alors regardez bien, j’écris au tableau.

– Qui paie pour ça, d’après vous ? Je vous laisse deviner.

– État, SEM, CARITAS, ORS, Canton.… ?

– Non, non. Vous ne savez pas. Nous, en tant que citoyens, nous payons cet argent. Vous venez ici avec nos impôts.

– …

-Savez-vous ce qu’est une taxe ? Vous le savez très bien. D’accord, n’oubliez pas alors

Puisque même les actions les mieux intentionnées et les plus réfléchies, décidées par l’État « en faveur des réfugié·e·x·s » sont basées sur l’hypothèse officielle que nous sommes des personnes sans valeur, elles se transforment invariablement toutes en actions « contre les réfugié·e·x·s ».

Mais ce que nous avons vécu dans notre vie en Suisse est bien plus que ce lien de causalité obligatoire créé par la raison d’État. Le fait qu’iels nous emmènent dans les rues certains jours de l’année, escorté·x·s par la police, pour nous apprendre à marcher sur la route et à traverser la rue, n’est pas possible à interpréter comme partant d’une bonne volonté, maladroitement traduite en acte. Car il est évident que cette marche honteuse, organisée au nom de l’éducation et à laquelle la participation est obligatoire, est très éloignée de la vie quotidienne de toute personne vivant dans ce pays. En témoigne le fait que pendant que nous essayions de marcher d’un endroit à l’autre en étant stressé·x·s et en nous cognant les un·e·x·s les autres, les habitant·e·x·s des environs nous regardaient depuis leurs balcons comme si nous faisions partie d’un cirque. Conscient·e·x·s que personne de celleux qui organisent, gèrent, supervisent ou contrôlent cet « exercice » n’accepterait de se voir dans cette position, nous marchions à quelques mètres d’elleux, à une distance où la différence de valeur entre elleux et nous était frappante. Nous sommes obligé·e·x·s de digérer ce spectacle de dévalorisation parce que nous craignons que l’interminable série de causes et de conséquences, en cas de refus d’appliquer ce qui est estimé obligatoire, ne nous renvoie dans les pays où nous avons été traumatisé·e·x·s. Sans exception, chaque migrant·e·x est contraint·e·x de construire sa vie plus ou moins à l’ombre de cette angoisse. Tant que cette anxiété existe, il importe peu qu’elle soit réaliste, exagérée, possible, illégale, lâche, irrationnelle… Pour une personne ayant dû quitter son lieu de vie, le fait de savoir que l’éventualité d’un renvoi est possible d’une manière ou d’une autre crée une différence de dignité infranchissable d’avec une personne ne vivant pas cette éventualité. Tant que l’épée de la déportation sera suspendue au-dessus de nous, nous ne pourrons jamais ressentir la « valeur » qui nous protège de l’autodestruction. Pour commencer à nous rendre notre valeur usurpée, le système de renvoi, qui nous fait passer de quelqu’un à quelque chose, doit être aboli… immédiatement..

De grandes mains nous transportent d’un endroit à l’autre en nous prenant par la tête comme si nous étions les pièces d’un jeu. Un État trace une ligne autour d’une région et nous dit que nous ne pouvons pas y ici alors même que nous sommes une partie naturelle du monde. Un État nous transforme en objets, en colis de marchandise où est inscrit : « expéditeur : Suisse, destinataire : Grèce». Un·e·x directeur·ice d’institution a le pouvoir de couper, pour toujours, nos liens avec le pays dans lequel nous avons construit.

Je parle ici de quelque chose d’insupportable et qui les dépasse : on nous renvoie dans des pays où nous avons subi des traumatismes, où ces traumatismes sont ignorés et où personne n’a l’intention de les réparer. Pour le dire encore plus clairement, on nous renvoie vers les persécutions auxquelles nous avons été exposé·e·x·s et auxquelles nous avons réussi à échapper. Grèce, Croatie, Slovénie… Pour de nombreuses personnes migrantes, ce ne sont pas que des noms de pays. Ce sont pays où l’on nous demande de nous noyer dans les rivières et de geler dans les forêts ; où l’on nous bat dans les zones officielles, où l’on nous vole dans les zones non officielles et où l’on nous jette dans des endroits isolés, où tout cela devient une politique d’État et n’est pas puni. Nous avons même perdu le privilège de pouvoir parler de ces pays sans frémir. Beaucoup de mes ami·e·x·s me disent que même si un jour iels obtenaient la nationalité suisse, des garanties de sécurité et des opportunités économiques, iels ne pourraient pas aller en Grèce même pour des vacances.

Face à ces informations, je sais à quel point il était dévastateur de dire à Alireza, 18 ans, qui a réussi à fuir la guerre en Afghanistan alors qu’il était enfant, qui a survécu à des violences sexuelles dans un camp en Grèce, qui a atteint la Suisse et qui a pu y (re)construire sa vie, « Tu vas maintenant vivre en Grèce ». Celleux qui lui ont donné cette décision savaient cette dévastation.

Alireza a mis fin à ses jours à Genève le 30 novembre 2022, immédiatement après que le Tribunal administratif fédéral suisse lui ait notifié sa décision. Le tribunal et le SEM savaient, suite aux rapports médicaux, que la décision de le renvoyer pouvait lui coûter la vie. Après sa mort, Anne Césard, attachée de presse du SEM, a, dans une déclaration éhontée, parfaitement représenté l’organisation criminelle qui a tué Alireza et la politique d’immigration de la Suisse : « Le risque de suicide n’est pas un obstacle à la décision de le renvoyer, si c’était le cas, nous n’aurions pu renvoyer personne, les procédures étaient conformes à la loi »1). Il y a eu des reportages, des débats publics, des protestations ; la décision a été condamnée, on a cherché à la blâmer, certains étaient indigné·e·x·s, d’autres attristé·e·x·s.

Par la suite, quand le grand public s’est enfin rendu compte qu’Alireza était une personne et qu’il valait quelque chose, il n’était plus là. À un moment qui n’avait plus aucun sens pour lui, beaucoup de politicien·ne·x·s ont soudainement déclaré qu’iels étaient désolé·e·x·s pour Alireza.

Néanmoins, son aventure consistant à courir après la valeur qui lui avait été volée du jour de sa naissance à celui de sa mort, ne semblait pas assez triste pour quiconque. C’est exactement la raison pour laquelle, malgré les centaines de politicien·ne·x·s horribles, les politiques d’immigration excluantes et racistes et la xénophobie qui ont dévalorisé Alireza depuis son arrivée en Suisse, nous devons nous opposer de toutes nos forces au fait que tout le monde ait les yeux fixés sur le dernier moment du suicide, ce dernier moment où la bombe à responsabilités a explosé. C’est un effort collectif, de longue haleine, qui a opprimé Alireza jour après jour, qui l’a découragé, qui l’a rendu désespéré. La façon dont il a vécu devrait être aussi intéressante que la façon dont il est mort.

Nous sommes des migrant·e·x·s qui avons réussi à survivre aujourd’hui malgré la destruction systématique de notre estime de nous-mêmes par les politiques suisses, mais nous ne sommes pas loin de l’abîme dans lequel Alireza a été poussé. Nous sommes des personnes qui sommes obligé·e·x·s de danser sur la ligne entre la vie et la mort à cause de l’endroit où nous sommes né·e·x·s, d’où nous avons migré. Quand nous ne mourons pas, nous ne pouvons néanmoins pas vivre comme nous le méritons. Malgré la dynamite qui a été placée partout dans notre quotidien, nous parvenons à survivre avec nos propres ressources, nos outils, nos ami·e·x·s et notre solidarité. C’est précisément pourquoi pour nous, lorsque le suicide est un processus d’autodestruction, la survie se transforme en un acte de résistance et de solidarité. Notre meilleur outil de défense dans cette action, dans laquelle nous nous trouvons involontairement, consiste à nous répéter « notre valeur est due à notre existence, aucune autorité ne peut nous la donner ni nous la retirer. » Croire et intérioriser cela n’est pas facile dans les conditions dans lesquelles nous sommes poussé·e·s. Je nous invite donc à en parler à haute voix et à publier nos témoignages et récits avant de nous sentir impuissant·e·x·s et sans valeur. Renforçons notre confiance en notre existence, en sa valeur. Attirons l’attention sur nos vies afin d’éviter d’autres décès.

Parlons, crions notre valeur contre celleux qui tentent de nous dévaloriser. Soyons vus, avant de mourir. beforewedie@riseup.net